伝統歌舞伎保存会研修発表会で”おかる・勘平”をみた話

音様

以前にも書いた事があるけど、僕の「いとこのいとこ」に尾上音蔵君という歌舞伎役者がいる。

身内では「音様(おとさま)」と呼ばれている。

歌舞伎というものは梨園の役者さんだけで成り立つわけではない。

「音様」もフツーに大学を卒業し、国立劇場の「歌舞伎俳優研修」で2年の研修を受け、尾上菊五郎・菊之助さんの弟子として活躍している。

んでもって、最近は何をやっているかといえば12月の「ナウシカ歌舞伎」にも出演していた。しかも一人13役!

「音様」のおかげで、ようやく歌舞伎というものに慣れ親しむようになってきたのだけど、こうした役者さんにも「発表会」がある。その発表会=「伝統歌舞伎保存会研修発表会」へ行ってきた。場所はまたまた国立劇場。

おかる・勘平とのらくろ

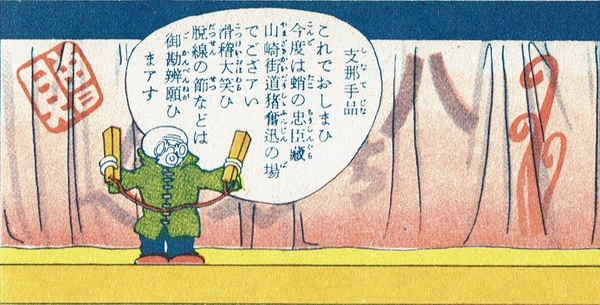

この日(1月8日)の演目は『仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)』五段目「山崎街道鉄砲渡しの場」、「同 二つ玉の場」、六段目「与市兵衛内勘平腹切の場」。

どうもこれが「おかる・勘平」の話らしいのだけど、それがどんな話なのかはよく知らなかった。

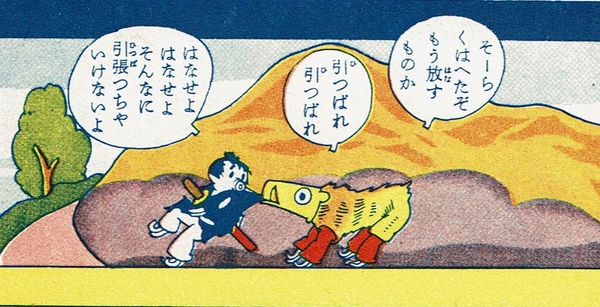

でも覚えていたのは「たしかイノシシが登場するんだよね」というもの。

田川水泡の「のらくろ武勇伝」にそう描かれていたからだ。

戦場で負傷して入院中のらくろが蛸の八ちゃん(管理人のアバターでもある)の慰問劇をみるのだけど、その演劇が「おかる・勘平」だった。

昭和の戦前日本では 「おかる・勘平」 の物語は子供たちの間でも常識だったのだろう。

しかし令和の御代に「おかる・勘平」を語れる人は少ないと思う(もちろん「のらくろ」も同様です)。そもそも『仮名手本忠臣蔵』そのものですら、自分は危うい。

江戸城の松の廊下で赤穂藩藩主の浅野内匠頭(歌舞伎では塩冶判官高定)が吉良上野介(歌舞伎では高師直)を切りつけたのは元禄14年(1701年)のことだった。

殿中で刃傷沙汰を起こした咎で浅野内匠頭は切腹させられ、浅野家にお取り潰しとなった。

しかし主君の仇を打とうと家臣の大石内蔵助(大星由良助)たちは極秘に画策し、ついに二年後に四十七人の同士とともに、江戸本所にあった吉良邸への討ち入りに成功する。いわゆる「赤穂事件」だ。

Wikipedia『仮名手本忠臣蔵』によれば、この歴史上の出来事は寛延元年(1748年)8月に大阪でまず浄瑠璃で上演され、次いで歌舞伎で上演されたらしい。

実際に舞台化されるにあたっては、登場人物の名前も時代設定も室町時代に改められている。

塩冶判官刃傷事件の折、判官の近習であった早野勘平はあろう事か恋人の腰元おかるとあいびき、主君の大事に居合わすことが出来なかった。詫びる術もなく、勘平は山崎にあるおかるの実家に立ち退き、仇討ちの連判に加わることを願っている。

伝統歌舞伎保存会研修発表会プログラムより

国立劇場

全席自由席のため冷たい雨の降る1月18日、開演30分前から国立劇場に並んだ。流石に寒いぞこりゃあと思っていたら、10分ほど前倒しで開場してくれた。普段は指定席制度なのかもしれないけど、この行列はご年配の方には苦行だろう。内部に並べない国立劇場の構造的な問題を感じてしまった。

親戚が早めに並んでくれたお陰で中央正面の席に座れたのだけど、花道の「がぶりつき」や、下手側は結構ガラガラだった。実際観劇して思ったのは、中央正面付近に座ると劇の全貌が見えるのだけど、演劇そのものが平面的に見えてしまう。そうテレビのように見えてしまうのだ。

それと、たまたま自分が座った位置があまりにも真正面すぎたのも運が悪かった。役者さんそのものが、前列の人の頭で見えないという事態。おそらく皇居に配慮した低層建築が災いしたのだろう。前列の人もさらに前列の人の頭で見えないようで首を傾げるものだから、僕の正面列は全員首が痛かったに違いない。座席に深すぎるぐらい腰かけて、前列の肩越しに観劇するということになってしまった。

後半、座席移動して思ったのは花道の下手側「がぶりつき」付近だと、花道を歩む役者さんの表情も間近に見えるし、意外と演劇が立体的に見える、次回からはこの辺りに座ろうと思った。

五段目 山崎街道鉄砲渡しの場

舞台はここから始まる。

勘平(尾上音幸)は山城国山崎(現在の京都府乙訓郡大山崎町 )で猟師をして生計をたてているが、雨の中で火縄銃の火種が消えてしまう。たまたま通りかかった提灯を持つ男に「火を貸してくれ」と頼みこむが、火縄銃を持つ勘平を盗賊と思いこんだ男は警戒している。

やりとりがあって、ようやく提灯の火に照らされたお互いの顔をみて驚く。提灯を持つ男は、かつての同僚、塩冶判官 の家来だった千崎弥五郎(尾上松三)だった。

このシーン、本当に提灯には蝋燭の火が燃えていて、火縄に点火していた。 客席にじんわりと火縄が燃える匂いがただよってきた。 あとで「音様」にその話をしたら、練習の時はなかなか火がつかなくて難儀したんだそうだ。

さて弥五郎から遠回しに仇討ちに資金が必要と仄めかされた勘平は、資金を調達する事を約束し、自分の住む山崎の家の所在を弥五郎に教える。

とまあ、ここまでが「鉄砲渡しの場」。

五段目 山崎街道二つ玉の場

舞台がぐるりと回転すると、暗闇の道を老人がとぼとぼ歩いている。

稲架け藁のような場所に「やれやれ」と腰掛けたその老人は、おかるの父与市兵衛(尾上音二郎)だ。彼の独白でわかるのは懐に大金を持っていること、そのお金はおかるが祇園の一文字屋に身を売った金であること。おかるはその金で夫に忠義を立てさせたいと考えていることだ。自分の身を売った金で、夫の名誉挽回を図ろうというわけだ。

ところが、稲架け藁の中から出てきた斧定九郎(尾上松悟)に与市兵衛は殺され、財布も奪われてしまう。ちなみにこの定九郎、 塩冶判官の家来ながら主筋を裏切った斧九太夫の息子で、素行不良のため親からも勘当されていた人物だ。

ここで猪(役者不明)が登場する。

花道をひょこたん、ひょこたんと滑稽な動きで走ってくる。あるいは手負いの猪だったのかもしれない。「これだ、これが見たかったんだよ!」と内心歓喜する。大金を手にした定九郎だったが、花道から突進してくる猪から一瞬逃れようとして稲架け藁の中へ隠れる。猪をやり過ごしてその場を立ち去ろうと思った次の瞬間、銃弾に倒れる。

銃弾は勘平が撃ったものだった。勘平は猪と間違えて斧定九郎を撃ち倒してしまったのだ。そうとは知らず、火縄をぐるぐる回しながら花道を歩いてくる勘平。火縄が描く円が美しい。

ここから「真っ暗闇」であることが強調される演出がある。彼自身が舞台の終盤まで「自分が誰を撃ち殺したのかに気づかなかった」という設定があるからだ。

勘平は手探りで「目印となる木」を探り、猪が倒れた場所の目星をつける。「このあたりだろう」と、木から何歩かの見当でそろりそろりと歩み「猪の死骸」を探り当てる。

次の瞬間それが人間の死体である事に気づく。

さては猪と人を撃ち間違えたかと動揺する勘平、薬はないかと死体の懐を探ると...大金の入った財布を発見する。ここで勘平は葛藤するのだけど、結局財布を抜き取ってしまう。

勘平ひどい

この感覚、現代の尺度で考えるのは大変難しい。過失致死傷ならまだしも強盗罪の合わせ技だ。すでに昭和13年の「のらくろ」でも、子供相手にストレートには表現できなかったのだろう。勘平が財布を抜き取る設定にはしていない。

誤って撃ち殺したとしても「忠義」のために財布を抜き取ってしまう勘平の感覚、舞台を見ながら「ダメ男じゃん」と思ったのは、自分だけではないはずだ。

そもそも、おかると逢引している間に主君は刃傷事件を起こし、そのおかるは勘平のために、勘平に内緒で自分を祇園に売ってしまっている。

ところがここには「忠義」という基本原理がある。おかるの父与市兵衛は、勘平に忠義を立てさせるため、自分の娘が祇園に身を売るのを良しとする。

そう、ここでは「忠義」が絶対の「法」なのだ。

江戸時代というのは、こういう「法」が乱立して大変だったんだろうなと思った。

もちろん江戸時代にも法制度がなかったわけではないが、「仁義」を法にするヤツ、「孝行」を法にするヤツとか乱立して、裁く方も大変だったろうと思ってしまった。

ちなみに幕府による法典「公事方御定書」が成立したのが寛保2年(1742年)、 前述したとおり「仮名手本」が成立したのが寛延元年(1748年)であるから、

人を殺し、盗いたし候者 引廻の上 獄門

公事方御定書

ということになりそうなのだが、勘平はセーフだ。

公事方御定書は幕府領に限られた法令だった。幸いな事に山崎は幕府領ではなく、 離宮八幡宮 の神領として一定の自治が許されていた。

さらに「公事方御定書」は永らく限られた役職の人間だけが閲覧を許される法律だった。歌舞伎作者が想像した「勘平」という人物はあくまで「忠義」という法の執行者たりえたのである。まあ無茶苦茶な論理だがそういうことになる。

六段目 与市兵衛内勘平腹切の場

ここで舞台は変わって与市兵衛の家となる。

女房のおかや(中村竹蝶)とおかる(中村好蝶)が与市兵衛の帰りが遅いの案じている。

そこには祇園一文字屋からおかるを迎えにきたお才( 坂東やゑ六 )と判人源六(はんにんげんろく)がこれまた待ち侘びている。 ちなみに「判人」というのがよくわからなかったのだけど、調べてみたら遊女の売り買いをする女衒(せげん)のことらしい。

この「判人源六」役が尾上音蔵君だ。

セリフの量も以前に比べて圧倒的に多い。相手を宥めるかと思えば啖呵を吐き、お才にたしなめられてしゅんとするかと思えば強気でモノを言う。ややコミカルな役どころが彼にあっているし、六段目の前半を盛り上げる重要な役どころだった。

ストーリーが複雑なので、とても細かくは書ききれない。

祇園で50両の半金25両をもらって帰ってくるはずの与市兵衛は戻らない、しびれを切らした源六がおかるを駕籠に乗せて祇園へと連れて行こうとするところを勘平(尾上音一朗)が帰ってくる。彼はここではじめておかるの身売り話を知るのだけど、お金の工面がついたからその必要はないと周囲を解く。勘平の会話はどことなくぎこちない。そして周囲の会話を耳にするうち、自分が暗闇で殺めたのは義父与市兵衛であると思い込み動揺する。そんな動揺の中、結局おかるは駕籠に乗せられていってしまう。

後半、与市兵衛の遺体が猟師3人組にによって運び込まれてくる。

女房のおかやは泣きながらも、勘平の言動に不審な点があるのに気づき、やがて与市兵衛を殺したのが勘平である事(もちろん事実ではない)に気づき、勘平に対して責め寄る。都合の悪い事に、そこのかつての同僚、提灯の火を貸してくれた千崎弥五郎(坂東やゑ亮)と不破和右衛門(坂東八重之)が訪ねてきてしまう。もう何もかもがめちゃくちゃだ。

二人にまで「恥さらし」と非難された勘平は、猪と間違えて火縄銃で与市兵衛を殺めてしまった事、彼とは知らずに懐から大金を盗んでしまった事を弁明し、もはやこれまでと自分の腹に刀を突き付けた。

勘平を一言で申せば「早とちり人間」。

いくら元禄年間、いや寛延年間、いや暦応年間(時代設定)の真っ暗闇の山崎だとしても、遺体の顔ぐらいは確認すべきだった。いやそれでは物語が成立しないな。

勘平は薄れゆく意識の中、与市兵衛の遺体を検めた千崎弥五郎と不破和右衛門の言葉を聞く。「やや、これは鉄砲傷ではなく、刀傷だぞ!」。 さらに二人は「何をいまさら」という情報を公開する。

「そういえば、ここに来る途中で鉄砲に当たった死体があった。みればそれは斧定九郎であった。なるほど!与市兵衛を殺めたのは定九郎で、勘平殿は義父の敵討ちをしておったのだ!」

遅い、遅いよ...

勘平は息も絶え絶えに亡き後も敵討ちをお供がしたいと、二人に伝える。自らの血で四十六人目の義士として血判を押し、満面の笑みをたたえながら息を引き取った。

勘平と女房おかやの意思で50両を受け取った二人は「お主の気持ち無駄にはせぬぞ」か何か言って、その場を立ち去る。後にはおかや一人がポツンと残される。主人を定九郎に殺され、娘を売られ、婿殿は切腹、お金は忠義のために提供、彼女には何も残らない....ううむ。

駕籠でゆくのは

あとはおまけ。

はっぴいえんど「春らんまん」には、こんな詞がある。

向ふを行くのは お春じゃないか

薄情な目つきで 知らぬ顔

これには元ネタがあって....

駕籠で行くのは お軽じゃないか

どんどん節

私しゃ売られて行くわいな

父(とと)さんご無事で また母(かか)さんも

お前(勘平)も達者で時折の

便り聞いたり聞かせたり

ドンドン

酒はもとより 好きでは呑まぬ

逢えぬ辛さに やけで呑む

やめておくれよ やけ酒ばかり

弱い身体を 持ちながら

あとの看病は 誰がする

ドンドン

明治の終わり頃の「どんどん節」という端唄だ。

誰も幸せにならず悲しい結末となった「おかる・勘平」物語。

明治時代の弱き女性の立場ながら、もの悲しくもシニカルに語られているではないか。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません